Dans un monde de plus en plus conscient de l’importance de la durabilité, l’utilisation de matières et de matériaux écologiques devient essentielle. Que ce soit pour des achats personnels ou professionnels, opter pour des matériaux respectueux de l’environnement est une démarche essentielle pour réduire notre impact écologique. Ce guide complet passe en revue les principales matières écologiques – textiles, plastiques recyclés, bois, cuirs alternatifs – pour vous aider à faire des choix responsables dans vos achats personnels ou professionnels.

Qu’est-ce qu’une matière écologique ?

Une matière écologique est une substance d’origine naturelle ou recyclée qui a un faible impact sur l’environnement tout au long de son cycle de vie. Elle est souvent biodégradable, renouvelable, et produite avec des procédés respectueux de l’environnement. L’objectif est de réduire la pollution, économiser les ressources et limiter les émissions de gaz à effet de serre.

Quelles sont les matières textiles écologiques ?

Le chanvre

Le chanvre textile, issu du Cannabis sativa (variété industrielle sans psychotropes), fait un retour remarqué comme fibre écologique polyvalente. Historiquement utilisé pour les cordages, voiles et toiles solides, il sert aujourd’hui aussi à fabriquer des vêtements, des isolants biosourcés (la laine de chanvre), du papier, et il entre même dans des matériaux de construction (béton de chanvre). Ses propriétés : fibre très résistante à la traction, anti-bactérienne, respirante et isolante, avec un toucher un peu plus rêche que le lin ou le coton (mais s’adoucissant à l’usage). Du point de vue écologique, le chanvre cumule plusieurs avantages impressionnants. En culture, c’est une plante rustique et à croissance extrêmement rapide (3 à 4 mois pour atteindre 2 à 3 m de haut).

Le coton bio

Le coton biologique est du coton cultivé selon les principes de l’agriculture biologique : sans pesticides ni engrais de synthèse, sans OGM. Les pratiques privilégient le compost, les rotations culturales et la lutte biologique plutôt que les intrants chimiques. Par rapport au coton conventionnel, réputé être l’une des cultures les plus polluantes au monde (2,5 % des terres agricoles mais jusqu’à 25 % des insecticides utilisés globalement), le coton bio apporte des bénéfices écologiques notables. D’abord, il élimine l’usage de pesticides toxiques (insecticides, herbicides, fongicides) qui, en conventionnel, contaminent les sols et les eaux et déciment la biodiversité locale (insectes pollinisateurs, faune aquatique). En bio, la protection des cultures se fait via des méthodes naturelles (par ex. utilisation de prédateurs naturels des ravageurs, mélange de cultures répulsives) ; cela préserve la biodiversité et la santé des écosystèmes autour des champs de coton. Ensuite, le coton bio utilise des engrais organiques (compost, fumier) plutôt que des fertilisants azotés industriels. Enfin, le coton bio est synonyme d’amélioration sociale : pas de manipulation de substances toxiques pour les agriculteurs (dans le coton conventionnel, empoisonnements, cancers et maladies respiratoires sont répandus chez les ouvriers agricoles exposés aux pesticides.

Les avantages du coton biologique

- Moins de gaz à effet de serre : le coton cultivé en bio et en commerce équitable émet environ 45 % de gaz à effet de serre en moins que le coton conventionnel équivalent.

- Conservation des semences locales : la diversité des variétés et la non utilisation d'OGM permettent une autonomie accrue et évitent les intrants chimiques.

Le lin

Le lin textile provient de la fibre des tiges de lin (Linum usitatissimum), une plante à fleur bleue cultivée surtout en climat tempéré (Europe du Nord-Ouest majoritairement). Cette fibre, utilisée pour fabriquer la toile de lin, est prisée pour sa résistance, sa légèreté et ses propriétés respirantes (vêtements d’été, linge de maison). Écologiquement, le lin est exemplaire sur plusieurs points : sa culture est peu intensive et peu gourmande en intrants. En France et en Belgique, où se concentrent 80 % de la production mondiale de lin textile, il ne nécessite pratiquement pas d’irrigation artificielle : la pluviométrie locale suffit à la plante. On estime que la culture du lin consomme environ 4 fois moins d’eau que le coton par kg de fibre.

Les producteurs de lin utilisent rarement insecticides ou fongicides (le lin peut nécessiter un désherbage, parfois mécanique ou via un peu d’herbicide si non bio, mais rien de comparable au coton). Même en conventionnel, le lin est réputé être une matière à faible usage de produits chimiques. Résultat : très peu de pollution des sols et eaux. Sur le plan des émissions, le lin affiche une empreinte carbone minime.

Le jute

Le jute est une fibre végétale extraite de la tige de plantes tropicales (genre Corchorus). Utilisée pour les sacs en toile de jute, la ficelle, les tapis et les géotextiles, c’est la deuxième fibre naturelle la plus produite après le coton. Ses propriétés : fibre longue, résistante, légèrement grossière, avec une bonne respirabilité et une faible conductivité thermique. Du point de vue écologique, le jute est souvent cité en exemple. Sa culture est annuelle, très rapide (cycle de ~4 mois) et se fait en régions humides (Inde, Bangladesh…) sans nécessiter d’irrigation artificielle – la mousson suffit généralement.

Elle requiert aussi peu d’intrants : peu d’engrais et pesticides, car les pluies abondantes et la robustesse naturelle du jute limitent les ravageurs. D’après la FAO, le jute est un fibre biosourcée durable dont la culture est pluviale (rain-fed) et « peu exigeante en fertilisants ou pesticides ».

Autre avantage : le jute est 100 % biodégradable et compostable en fin de vie. Le jute évite aussi les plastiques sur certaines applications : un sac en jute remplace avantageusement des sacs plastiques, avec une empreinte bien moindre et une réutilisabilité élevée.

Le cupro

Le cupro est une fibre textile artificielle obtenue en recyclant des déchets de coton, en particulier le linter de coton – ces fibres courtes et duveteuses entourant les graines du cotonnier, autrefois considérées comme sans utilité. Techniquement, le cupro appartient à la famille des rayons (ou « soies artificielles ») : on dissout la cellulose du linter dans un mélange de cuivre et ammoniaque pour produire une pâte visqueuse, puis on forme des filaments continus par extrusion de cette pâte à travers un bain d’acide.

Le cupro est d’ailleurs prisé comme alternative végan au satin de soie pour des vêtements fluides (robes, blouses) ou pour des doublures haut de gamme, grâce à son toucher soyeux, son drapé et son caractère antistatique.

Les avantages du Cupro

- Utilisation d’une ressource recyclée : le cupro valorise un déchet de coton (le linter) qui était auparavant jeté.

- 100% d’origine végétale et biodégradable : la fibre résultante est de la pure cellulose régénérée. En fin de vie, un tissu en cupro se biodégrade entièrement et rapidement en conditions favorables.

- Processus en circuit fermé certifié : le fabricant met en avant une production en circuit fermé, où les solvants et l’eau utilisés sont intégralement récupérés et réutilisés tout au long du processus

Le lyocell

Le lyocell – souvent connu sous le nom de marque Tencel™ (dénomination commerciale de Lenzing) – est une fibre artificielle de cellulose de bois apparue dans les années 1990. On la fabrique à partir de pulpe de bois issue principalement de forêts d’eucalyptus, de chêne ou de bouleau. Le procédé lyocell utilise un solvant organique non dérivé du soufre : on dissout directement la cellulose du bois dans un mélange d’oxyde d’amine (NMMO) et d’eau à haute température. La grande différence du lyocell est que le solvant NMMO est recyclé à plus de 99% en circuit quasi-fermé : on récupère et réutilise presque toute l’amine oxyde et l’eau d’un lot à l’autre, ce qui minimise les effluents et déchets.

Le lyocell est utilisé surtout dans le prêt-à-porter : vêtements légers (robes, chemisiers), t-shirts, jeans, sous-vêtements, vêtements de sport ou d’extérieur d’été, etc… On le retrouve aussi en linge de maison (draps, couettes) et même dans des applications techniques (textiles médicaux, filtres auto) grâce à ses propriétés polyvalentes.

Les avantages du lyocell

- Biodégradabilité totale : Le lyocell est une fibre 100% biodégradable et compostable

- Excellente durabilité et entretien facile : Un atout environnemental indirect est la longévité des articles en lyocell. La fibre est résistante en traction et ne se déforme pas, les tissus ne boulochent pas et gardent leur aspect.

- Matière première renouvelable et mieux gérée : La cellulose provient de forêts certifiées et de plantations à croissance rapide (eucalyptus). Ces arbres poussent sans irrigation artificielle (pluviométrie naturelle suffisante) et avec peu d’engrais ou pesticides.

Les différents types de cuir écologiques

Le cuir recyclé, ou synderme

Le cuir recyclé (ou synderme) désigne un matériau recomposé à partir de chutes de cuir et de vieux articles en cuir. Concrètement, il est fabriqué en broyant des déchets de cuir puis en les agglomérant avec un liant (en général latex naturel et/ou résine polyuréthane) pour former de nouvelles feuilles ou pièces de « cuir ». Avantage écologique : on revalorise des déchets de cuir qui sinon finiraient incinérés ou en décharge. Le cuir recyclé participe donc à la réduction des déchets et à l’économie circulaire dans l’habillement et le luxe.

Surtout, il évite d’avoir à produire autant de cuir neuf : cela signifie potentiellement moins d’élevage intensif d’animaux (dont la peau fournit le cuir) et moins de tannage chimique – deux étapes très polluantes du cuir conventionnel. En réutilisant des chutes déjà tannées, on évite la consommation d’eau, d’énergie et de produits toxiques qu’aurait nécessité un cuir neuf équivalent. Selon certaines sources, la fabrication du cuir recyclé consomme beaucoup moins d’eau et d’énergie que celle du cuir vierge (jusqu’à moitié moins d’énergie par rapport au cuir synthétique également).

On élimine aussi le besoin d’agents de tannage supplémentaires, car les fibres ont déjà été stabilisées. Le produit final est durable et robuste – les fabricants assurent qu’il peut être tout aussi résistant que du cuir classique. Enfin, le synderme reste en partie naturel au toucher et respirant (grâce aux fibres de collagène du cuir) tout en étant souvent moins cher que du cuir pleine fleur, ce qui peut encourager son usage à la place de cuirs synthétiques plastiques.

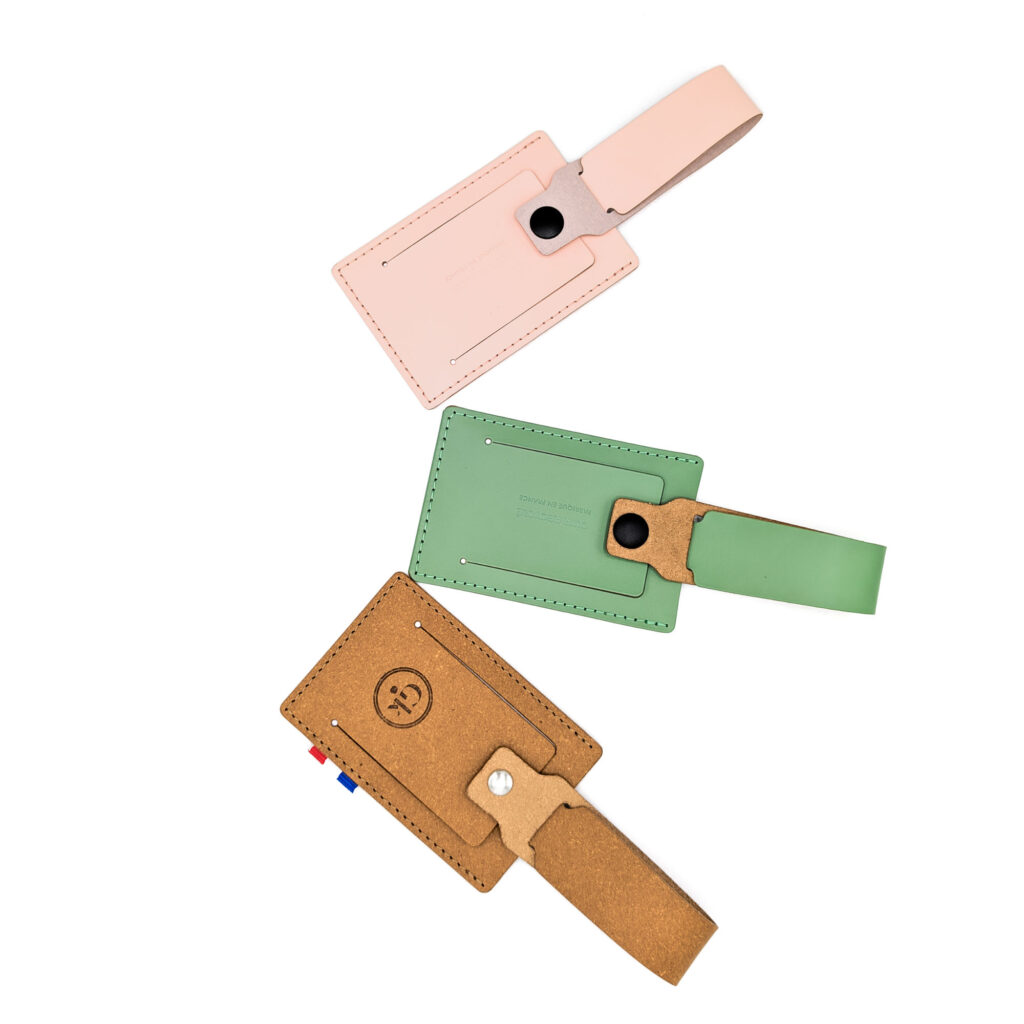

Étiquette de bagages personnalisable en cuir recyclé

Porte étiquette de bagage en cuir recyclé

Porte étiquette de bagage en cuir recyclé

Le cuir végétal

Face aux impacts environnementaux et éthiques du cuir animal, de nouvelles matières « cuir » émergent à partir de ressources végétales ou de déchets agroalimentaires. Parmi ces alternatives innovantes figurent le cuir d’ananas (ex: Piñatex), le cuir de maïs, le cuir de raisin (ex: Vegea) et le cuir de pomme. Pour chaque matériau, examinons sa définition et son origine, ses atouts, ses limites, ainsi que son intérêt global en tant qu’alternative éco-responsable au cuir animal.

Cuir d'ananas Piñatex

Le cuir d’ananas, connu sous le nom de marque Piñatex, est un textile innovant fabriqué à partir de fibres de feuilles d’ananas. Piñatex utilise les feuilles d’ananas laissées après la récolte du fruit, évitant qu’environ 40 000 tonnes de feuilles par an finissent en décharge ou soient brûlées. Cela réduit le gaspillage organique et les émissions de méthane liées à leur décomposition. De plus, le résidu fibreux restant après extraction peut être composté ou utilisé pour produire du biogaz. Ce cuir est 100 % végétal, sans aucune matière animale, ce qui épargne la mise à mort d’animaux et les élevages intensifs liés à l’industrie du cuir, et Piñatex est certifié Végan et approuvé par PETA.

Cuir de maïs

Le « cuir de maïs » désigne des matériaux conçus à partir de déchets de maïs, généralement combinés à des résines synthétiques. Il ne s’agit pas d’un cuir traditionnel, mais d’une toile enduite imitant l’aspect du cuir. Concrètement, l’amidon ou les résidus de maïs (issus de l’industrie agroalimentaire) sont transformés en une résine bio-sourcée qui vient en partie remplacer le plastique dans une enduction polyuréthane. Par exemple, la marque de baskets écologiques VEJA utilise un matériau appelé C.W.L. (Corn Waste Leather), fabriqué en Italie à partir d’une base de toile de coton enduite d’un mélange de 50 % de déchets de maïs (amidon de maïs non comestible) et 50 % de polyuréthane classique.

Cuir de raisin

Le cuir de raisin – souvent commercialisé sous le nom Vegea ou Wine Leather – est un matériau italien élaboré à partir des résidus de viticulture. Il s’appuie sur le marc de raisin, c’est-à-dire les restes solides de la production de vin (peaux de raisins, pépins, tiges) après pressurage. Habituellement, ce marc est un déchet de cave pouvant servir de compost ou d’alimentation animale. La société Vegea a développé un procédé pour le transformer en une matière souple imitant le cuir. Concrètement, le marc de raisin est séché puis réduit en poudre, laquelle est mélangée à des huiles végétales (dont de l’huile de pépin de raisin) et à une matrice polymère. Le mélange obtenu est enduit sur un support textile pour former une feuille de cuir végétal.

Le cuir de raisin est fabriqué en Italie, généralement à proximité des régions viticoles du nord (Vegea source ses matières premières auprès de vignobles locaux). Son processus n’implique pas d’élevage animal ni de tannage au chrome – il évite donc l’impact écologique lourd de l’élevage bovin.

Cuir de pomme

Le cuir de pomme est un matériau réalisé à partir des déchets de l’industrie de la pomme, notamment les trognons et pelures résultant de la production de jus ou de compote. L’idée de base est de récupérer cette pulpe de pomme résiduelle (riche en fibres de cellulose) et de la transformer en simili-cuir. La société italienne Frumat, basée dans le Tyrol du Sud (région de Bolzano), est pionnière avec sa matière brevetée AppleSkin ™.

Le cuir de pomme s’inscrit pleinement dans la valorisation des déchets. Il utilise le marc de pomme (peaux et fibres écrasées) laissé par l’industrie du jus, ce qui réduit la quantité de biodéchets à traiter en décharge ou incinération. L’un des atouts du cuir de pomme est son esthétique très proche du cuir animal. La matière présente un grain et un touché similaires à certains cuirs tannés.

Étiquette de bagages personnalisable en cuir recyclé

Housse à bouteille refroidissante

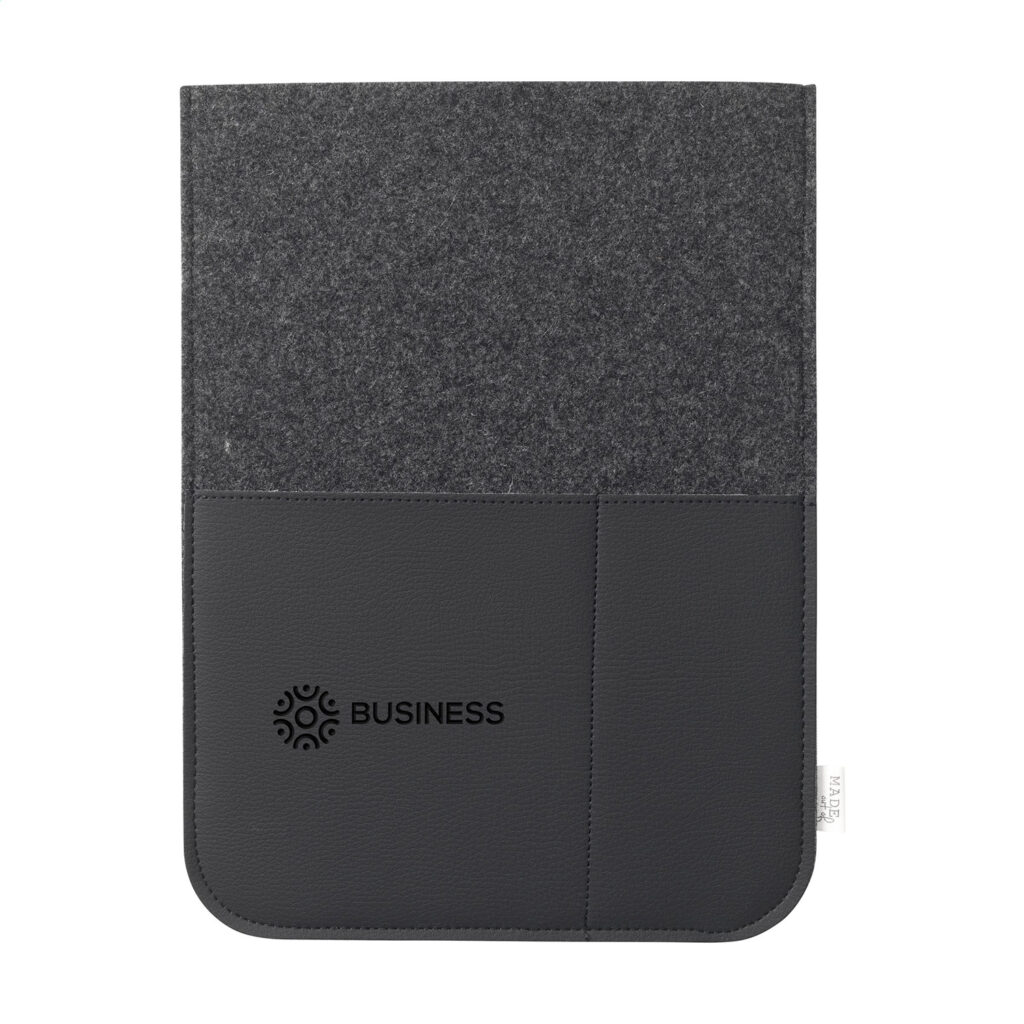

Housse PC 14 pouces en feutre de laine recyclée et cuir de pomme

Porte étiquette de bagage en cuir recyclé

Porte étiquette de bagage en cuir recyclé

Porte étiquette de bagage en cuir recyclé

Porte-cartes compact en cuir recyclé

Porte-clé personnalisable en cuir recyclé

Porte-clé rond personnalisable en cuir recyclé

Protège passeport en cuir recyclé personnalisable

Sous-main en cuir recyclé et feutre recyclé

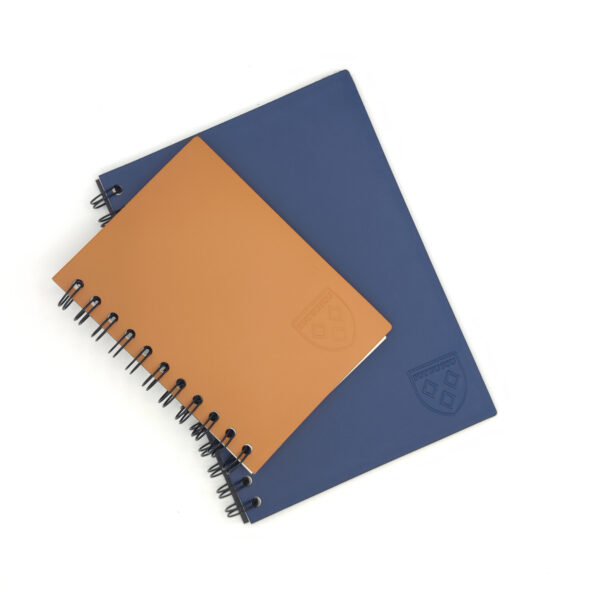

Carnet spirale avec couverture en cuir recyclé personnalisable

Bioplastique ou plastique recyclé : que choisir ?

Le terme de bioplastiques recouvre différentes réalités. Il peut s’agir de plastiques biosourcés (fabriqués à partir de biomasse renouvelable, par ex. amidon de maïs, canne à sucre, huiles végétales, déchets organiques…) ou de plastiques biodégradables/compostables (capables de se décomposer dans certaines conditions), ou les deux à la fois. Cette pluralité fait qu’il n’y a pas de définition normalisée stricte : un « bioplastique » peut être biosourcé mais non biodégradable (exemple : le bio-PE issu de canne à sucre a la même structure que le polyéthylène pétrosourcé et n’est pas biodégradable) ou au contraire un polymère biodégradable issu de ressources fossiles (certains polyesters synthétiques spéciaux). Donc “bio” ne veut pas dire grand-chose en soi : il faut distinguer composition et fin de vie.

Bioplastiques issus d’huile végétale

Les bioplastiques à base d’huile végétale utilisent des huiles non alimentaires (ricin, soja, lin, etc.) comme matières premières pour la chimie des polymères. L’exemple emblématique est le polyamide 11 (PA11), aussi connu sous le nom de « nylon français ». Développé dès 1945 en France, le PA11 est produit à partir de l’huile de graines de ricin. Le PA11 n’est pas biodégradable (c’est un polymère stable), mais il est 100 % biosourcé (issu d’une ressource végétale renouvelable). D’autres polymères peuvent être obtenus à partir d’huiles : par exemple, des polyuréthanes peuvent intégrer des polyols d’origine végétale, ou des polyester bio-attribués. Cependant, l’huile de ricin reste la principale base pour des plastiques haute performance biosourcés

Bioplastiques issus de la canne à sucre

Les bioplastiques « canne à sucre » sont des plastiques produits à partir de la canne à sucre au lieu de pétrole. Concrètement, le sucre (saccharose) extrait de la canne est fermenté en éthanol, puis transformé en éthylène et enfin en polyéthylène par polymérisation. On obtient ainsi un polyéthylène biosourcé chimiquement identique au plastique conventionnel : il possède les mêmes propriétés et est entièrement recyclable dans les filières existante. À noter que la canne à sucre peut aussi servir de base à d’autres bioplastiques, par exemple certains polyesters biodégradables comme le PLA (acide polylactique) obtenu par fermentation de sucres.

Le PE d’origine canne à sucre ne se décompose pas plus facilement dans la nature qu’un plastique normal. S’il finit abandonné dans l’environnement, il crée donc la même pollution plastique (déchets persistants, microplastiques) qu’un plastique conventionnel.

Le plastique recyclé – rPET ou PET recyclé

Le plastique recyclé désigne tout polymère ayant déjà eu une première vie et réintroduit dans le circuit de production après traitement. Le cas du rPET est emblématique : il s’agit du PET (polyéthylène téréphtalate) – plastique courant des bouteilles et textiles polyester – qui a été recyclé. Concrètement, des bouteilles en PET usagées sont collectées, triées et nettoyées, puis le plastique est broyé en paillettes et refondu en granulés utilisables pour fabriquer de nouveaux objets (fibres textiles, de nouveaux emballages, etc.).

La majorité du rPET sur le marché provient du recyclage mécanique des bouteilles. Le rPET possède les mêmes caractéristiques techniques que le PET vierge : par exemple, une bouteille en rPET peut être tout aussi transparente, étanche et solide qu’une bouteille en plastique neuf. Il est également alimentaire si le procédé de recyclage est bien maîtrisé (en Europe, des normes strictes valident l’usage du rPET en contact alimentaire). Ainsi, le rPET permet d’offrir une seconde vie à un plastique non biodégradable, en l’empêchant (temporairement) de finir en déchet polluant.

Recycler du plastique permet d’éviter l’enfouissement ou l’incinération de déchets qui autrement mettraient des siècles à se dégrader. Chaque tonne de plastique recyclé, ce sont des kilos de plastique en moins dans la nature ou les océans. Le rPET contribue donc directement à réduire la pollution plastique en prolongeant la vie de la matière. Le développement du plastique recyclé, et en particulier du rPET, est souvent présenté comme une solution phare pour rendre l’usage du plastique plus durable. De fait, c’est actuellement l’une des approches les plus concrètes et efficaces dont nous disposons : utiliser du plastique recyclé diminue immédiatement la quantité de déchets et la consommation de pétrole, avec des bénéfices clairs en termes d’énergie et d’émissions.

En somme, le plastique recyclé est un élément indispensable d’une politique plastique durable, mais il doit être soutenu par les bonnes pratiques (tri performant, maintien d’une boucle fermée autant que possible, amélioration des techniques de recyclage pour augmenter les cycles de vie). Son intérêt écologique réel est élevé pour réduire l’impact climatique et la pression sur les ressources, à condition de ne pas en faire un prétexte pour consommer autant de plastique qu’avant. Pour réellement « fermer le robinet » de la pollution, le recyclage doit s’accompagner d’une sobriété accrue et d’innovations vers des matériaux qui, à terme, pourraient être recyclés indéfiniment ou biodégradés sans dommage.

Bouteille blanche avec bouchon en bois française

Bouteille de sport en PET recyclé

Bouteille française 1L

Bouteille transparente avec bouchon en bois française

Bracelet français en RPET et polyester recyclé – Personnalisable

Couverture de pique-nique pliable en polaire RPET 150 gr/m²

Couverture en polaire flanelle RPET

Gourde en PET recyclé avec un couvercle en PP avec paille

Gourde Française Personnalisable – 50cl

Lunchbag isotherme en rPET

Médaille en bois grand format – Fabrication française

Médaille en bois petit format – Fabrication française

Les matières recyclées, pour quel usage ?

Inox recyclé (acier inoxydable recyclé)

L’acier inoxydable (ou inox) est un alliage d’acier contenant au minimum ~10,5 % de chrome, souvent avec du nickel et d’autres éléments, ce qui lui confère sa résistance à la corrosion. Inox recyclé désigne de l’acier inoxydable produit à partir de ferrailles et chutes d’inox récupérées (déchets de production, appareils en fin de vie, équipements industriels, etc.) plutôt qu’à partir de minerais vierges. En pratique, l’inox est largement recyclé dans l’industrie sidérurgique : chaque nouveau produit en inox contient en moyenne ~60 % de métal recyclé.

L’inox est 100 % recyclable et peut être refondu indéfiniment sans altération notable de ses propriétés mécaniques ou de résistance. Contrairement aux plastiques, un inox recyclé est strictement de même qualité qu’un inox neuf. Les objets en inox ont une durée de vie élevée grâce à leur résistance à la corrosion et à l’usure. Ils peuvent être utilisés de nombreuses années (décennies) sans se détériorer, réduisant les besoins de remplacement fréquents.

L’inox recyclé présente un bilan écologique très favorable lorsqu’il est employé à bon escient. Dans une approche d’écoconception, ce matériau brille par sa durabilité et sa circularité. Par exemple, utiliser de l’inox (à forte teneur recyclée) pour des produits à longue durée de vie – équipements de cuisine, mobilier urbain, bouteilles réutilisables, structures de bâtiment – permet de rentabiliser l’empreinte de fabrication sur de nombreuses années, tout en assurant qu’en fin de vie la matière sera récupérée et réinjectée dans un nouveau cycle.

Couteau à huîtres de poche Opinel N°09 à lame courte

Couteau de poche Opinel Inox N°07 avec cordon en cuir – personnalisable

Couteau de poche Opinel Inox N°08 coloré et personnalisable

Couteau de poche Opinel Inox N°08 personnalisable

10,02€Couteau de poche Opinel N°10 en inox avec tire-bouchon intégré

Décapsuleur personnalisable en acier inoxydable et plastique biosourcé

Gourde en acier inoxydable recyclé 750 ml à double paroi

Gourde inox Made in France 500 ml personnalisable

Gourde Isotherme – Fabrication française

Gourde isotherme 500 ml en acier inoxydable recyclé

Thermos à café 225 ml – Acier inoxydable recyclé

Thermos à café 340 ml – Acier inoxydable recyclé

Aluminium recyclé

L’aluminium recyclé, dit aussi aluminium de seconde fusion, est obtenu en refondant des déchets et rebuts d’aluminium (canettes, barquettes, voitures usagées, profilés de fenêtres, chutes industrielles, etc.) pour produire de nouvelles pièces ou alliages. Cette refonte s’effectue généralement dans des fours spécialisés (fours de refusion ou d’affinage) à des températures d’environ 700 °C – nettement plus basses que la production primaire – et sans ajout systématique de minerai. L’aluminium possède l’avantage notable de conserver indéfiniment ses propriétés lors des recyclages successifs : un lingot d’alu recyclé est tout aussi pur et performant que de l’aluminium neuf issu de la bauxite.

Le recyclage de l’aluminium est l’un des plus efficaces énergétiquement. Refondre de l’aluminium usagé consomme jusqu’à 95 % d’énergie en moins que produire de l’aluminium primaire à partir de bauxite. ar ailleurs, l’alu est un matériau léger et malléable : utiliser de l’aluminium recyclé dans un produit permet souvent de réduire son poids (face à un équivalent en acier ou en verre), ce qui baisse les coûts de transport et les émissions associées au déplacement du produit fini. Recycler l’aluminium empêche qu’il finisse en décharge ou incinérateur inutilement. Or une canette abandonnée dans la nature met plus de 50 ans à se décomposer (et même plus de 200 ans selon certaines estimations). Le recyclage évite donc l’accumulation de ces déchets à long terme.

Verre recyclé

Le verre est un matériau minéral (obtenu en fondant principalement du sable siliceux, du carbonate de sodium et du calcaire). On distingue plusieurs types de verres (verre d’emballage, verre plat pour vitrages, verre spécial type Pyrex, etc.), mais en contexte d’écoconception on s’intéresse surtout au verre d’emballage (bouteilles, pots, bocaux). Le verre recyclé désigne le verre qui, après usage, est collecté, fondu et réutilisé pour fabriquer de nouveaux produits en verre. La matière première recyclée du verre est appelée calcin : il s’agit du verre usagé broyé et nettoyé. Ce calcin se substitue aux matières premières vierges dans les fours verriers. Le verre est un matériau exemplaire en termes de circularité car il est recyclable à l’infini sans perte de qualité : une bouteille recyclée donne une nouvelle bouteille avec les mêmes propriétés (transparence, résistance).

Le verre recyclé occupe une place de choix en écoconception, surtout pour les emballages alimentaires et boissons. Son intérêt écologique est réel et mesurable : par rapport à du verre fabriqué 100 % neuf, un emballage intégrant du verre recyclé a un bilan carbone plus faible et contribue à l’économie circulaire.

FAQ

Qu’est-ce qu’un tissu écologique ?

Un tissu écologique est une matière textile dont l’impact environnemental est réduit à chaque étape de son cycle de vie : culture ou fabrication, transformation, utilisation et fin de vie. Cela implique souvent une origine naturelle (végétale ou animale), des procédés de fabrication peu polluants, une durabilité accrue, et une biodégradabilité ou recyclabilité.

Par exemple, un tissu peut être considéré comme écologique s’il est issu de cultures sans pesticides (comme le coton bio), s’il nécessite peu d’eau (comme le lin ou le chanvre), ou s’il est produit dans des usines en circuit fermé (comme le lyocell). Le concept intègre aussi des critères éthiques, comme le respect des conditions de travail et l’absence de substances toxiques

Quels sont les tissus écologiques ?

Plusieurs textiles se distinguent par leurs qualités écologiques :

Le chanvre : plante rustique, sans besoin d’engrais ni d’irrigation, à croissance rapide et entièrement utilisable.

Le lin : peu gourmand en eau, cultivé localement en Europe, naturellement résistant.

Le coton biologique : sans pesticides ni OGM, il respecte à la fois l’environnement et la santé des producteurs.

Le lyocell (Tencel™) : fabriqué à partir de pulpe de bois en circuit fermé, biodégradable et doux.

Le cupro : issu du recyclage de déchets de coton, biodégradable et luxueux.

La viscose EcoVero™ ou les autres rayons responsables** : produites à partir de bois certifié et avec des procédés plus propres que la viscose classique.

Ces tissus représentent une alternative plus respectueuse des écosystèmes, notamment pour l’industrie textile, souvent pointée du doigt pour sa pollution.

Quels sont les matériaux les moins polluants ?

Les matériaux les moins polluants sont ceux qui remplissent plusieurs critères : faibles émissions de CO₂, besoin réduit en ressources (eau, énergie, sols), non-toxicité, biodégradabilité ou recyclabilité.

Parmi eux, on retrouve :

Le bois local et certifié (FSC/PEFC), lorsqu’il est transformé sans colle toxique.

Le lin et le chanvre, cultivés avec peu d’eau et sans intrants chimiques.

Les plastiques recyclés, comme le rPET, qui évitent la production de plastique neuf.

Le métal recyclé, notamment l’aluminium et l’acier inox, très durables et recyclables à l’infini.

Le verre recyclé, également recyclable sans perte de qualité et neutre au contact alimentaire.

Mais l’impact dépend aussi de l’usage : un matériau très durable mais mal utilisé peut s’avérer moins écologique qu’un matériau modeste mais bien employé.

Quelle est la matière la plus écologique ?

Il n’existe pas une « meilleure » matière unique, mais certaines sortent du lot en fonction des usages :

Le lin est souvent cité comme un champion écologique pour les textiles.

Le bois (certifié) est idéal pour le mobilier ou les objets durables.

L’inox recyclé convient parfaitement aux objets du quotidien robustes et durables (gourdes, boîtes…).

Le plastique recyclé (rPET) est crucial pour limiter la pollution plastique, à condition d’être bien trié et retraité.

Ce sont donc les matières renouvelables, locales, non toxiques, durables, et faciles à recycler qui forment la combinaison gagnante d’un point de vue écologique.

Quel est le matériau le plus durable ?

En termes de longévité, certains matériaux sont particulièrement robustes et recyclables :

L’acier inoxydable est l’un des plus durables : il résiste à la corrosion, ne se déforme pas, se nettoie facilement et peut durer des décennies.

L’aluminium recyclé allie légèreté et longévité, surtout pour les contenants et accessoires.

Le verre est quasi éternel, tant en usage qu’en recyclage, bien qu’il soit plus fragile aux chocs.

Le bois massif bien entretenu a une durabilité remarquable, notamment dans le mobilier ou la construction.

Mais la durabilité ne se limite pas à la solidité : elle implique aussi une résistance aux tendances (effet « intemporel »), une facilité d’entretien, et une capacité à être réparé ou revalorisé. Ce sont ces qualités qui font la vraie durabilité d’un matériau.

Pourquoi choisir des matières écologiques pour ses cadeaux d'entreprise ?

Opter pour des matières écologiques dans ses objets promotionnels ou cadeaux d’entreprise, c’est affirmer ses engagements RSE tout en valorisant l’image de sa marque. En privilégiant des matériaux durables, recyclés ou biosourcés, une entreprise réduit son empreinte carbone, limite l’extraction de ressources non renouvelables et participe à l’économie circulaire.

C’est aussi un geste de sensibilisation : en offrant un goodie écologique, on transmet un message fort à ses clients, partenaires ou collaborateurs, en faveur d’un mode de consommation plus responsable.

Les matières écologiques sont-elles forcément biodégradables ?

Non, toutes les matières écologiques ne sont pas biodégradables – et ce n’est pas forcément un défaut. Par exemple, l’inox ou l’aluminium recyclé sont très écologiques du fait de leur recyclabilité infinie et de leur durabilité extrême, mais ils ne se dégradent pas naturellement dans la nature.

À l’inverse, des matières biodégradables comme certains bioplastiques ou cuirs végétaux se compostent sous certaines conditions, mais peuvent être moins robustes ou recyclables. L’essentiel est de choisir une matière adaptée à l’usage prévu, avec une fin de vie maîtrisée.

Vaut-il mieux privilégier les matières recyclées ou les matières naturelles ?

Les deux approches sont complémentaires. Les matières recyclées (comme le rPET ou l’inox recyclé) permettent de réduire les déchets et prolonger la durée de vie des ressources existantes. Elles sont idéales pour les objets durables comme les gourdes, les sacs ou les objets tech.

Les matières naturelles, quant à elles (jute, lin, chanvre, bois), sont souvent biodégradables et renouvelables, mais demandent parfois plus de ressources à produire. Le bon choix dépend donc du produit, de son usage, et de son cycle de vie prévu.

13 thoughts on “Les matières écologiques”